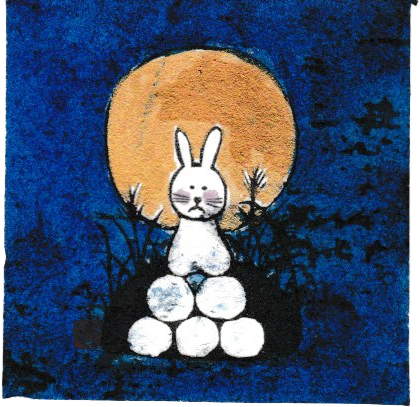

「花鳥風月」日本人は美しいものに対する想いの中で暮らしてきた。花といえば桜、月といえば秋の月をさすと古くから定められている。月を愛でる行事は中国の中秋節によるもの。古来月は信仰の対象であった。名月の晩に芋をお供えする風習は、月の満ち欠けで月日を知り農耕の目安としていた時代の名残である

十五夜(中秋の名月、芋名月)

旧暦8月15日‥‥‥新暦9月末~10月初め

団子と枝豆、里芋、柿や栗などを盛り、花瓶にすすきと秋草を月に供える。

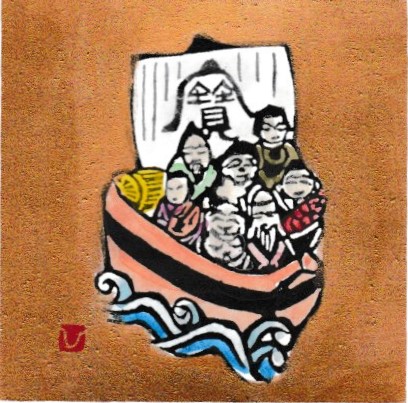

十三夜(豆名月、栗名月、後の月、名残の月)

旧暦9月13日‥‥‥新暦10月末~11月初

枝豆や栗を供える。満月でなく少し欠けた月を愛でるのは日本人だけの感性。

※尚、十五夜の月だけしか見ないのは片見月といい、縁起が良くないとされてる。

秋の七種(草)

萩、尾花〈すすき〉、葛、撫子、女郎花(おみなえし)、藤袴、桔梗。

団子の作り方

上新粉(じょうしんこ)に熱湯を少しずつ入れ、よく練ってから3~4cmの団子に丸め蒸す。 団扇でさましてつやを出す。

月見団子はいくつ?

普通は12個、閏(うるう)年は13個。

コメントを残す