端午(たんご) 5月5日

男児の健やかな成長を願う

「端」は初めで、「午」は午(うま)の日。古来、5月初めの午の日に行われていた。

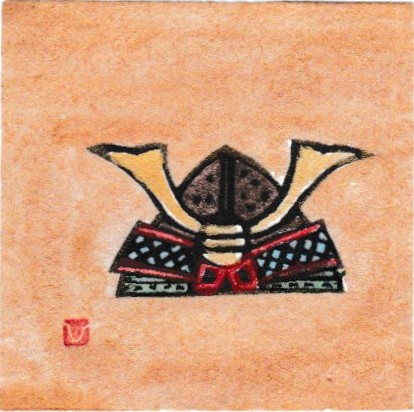

平安時代に宮廷行事として、天皇をはじめ文武官が菖蒲で作った鬘(かつら)を冠につけて邪気を祓う呪いや、馬射(うまゆみ)をしたのがはじまり。 江戸期にはいると武家では厚紙の兜や兜人形などを戸外に飾ったり武者絵幟が立てられ、やがて町人も次第に室内に兜や武者人形、絵幟などを飾るようになった。

今の鯉幟(こいのぼり)が登場したのは江戸時代の終わりころで、当時の風俗画には江戸の空を一斉に翻る様子がしるされている。また、端午の節供は菖蒲の節供、五月節供とも言われる。

菖蒲は邪気を祓い尚武(しょうぶ)に通じる

尚武の意味は武事、軍事を重んじること、また字音が「勝負」にもつながる。

軒菖蒲(のきしょうぶ)

菖蒲と蓬(よもぎ)を束ね軒先に挿し魔除け、火除けの呪い。四日の夜挿し五日の朝とるのが通例という

菖蒲湯

風呂に菖蒲と蓬(よもぎ)を束ねて入れ温まる。旧暦では梅雨の時期で、菖蒲の薬効は病気から体を守った

※菖蒲の鉢巻をすると強い子になるとされている。

鯉は中国の伝説で、黄河上流の急流を遡った鯉が龍になって天に昇ったというところから出世魚として登場した。また鯉の滝のぼりは雄々しさの象徴。

鯉 幟

鯉の絵幟が大空を泳ぐ鯉幟になったのは画期的な創作であった。一番上の五色の吹き流しは中国の易学から来たもので赤、青白黒の四神と黄色の中央部の霊力で邪気を祓うとされている。

※5月5日は昭和23年から「こどもの日」として祝日になった。

【お供え】

中央に御神酒(菖蒲酒)、向かって右が粽、左が柏餅。

粽(ちまき)はもち米やうるち米の粉を 練った餅を、茅(ちがや)で長円錐形に巻きいぐさで巻いて蒸したもの。現在は茅に替わって笹の葉が使われている。

WHY?‥‥中国の春秋戦国時代、楚の憂国の政治家屈原(くつげん)が江南に流され泪羅(べきら)という川に身を投げた。姉や村人たちはその霊を慰めるため米を草の葉で包んで川に流したのが粽の起こりである。命日が五月五日だったことから端午の節句の供物となった。

柏餅

柏は古来神聖なる木とされており、柏の葉は新芽が出てから古い葉が落ちるので跡継ぎの縁起もかつがれた。

【ご馳走】

鯉、鯛

【飾るもの】

鯉幟、鎧兜、五月人形(鍾馗、桃太郎、金太郎、義経、弁慶など)飾太刀、飾弓、弓矢、花(菖蒲)

鍾馗(しょうき)

※鍾馗は中国の疫病除けの守り神。赤の鍾馗の版画は疱瘡除け。鍾馗は科挙(官吏登用試験)に落第して痛憤のあまり自殺したのを、唐の第六代皇帝、玄宗が手厚く葬った上、及第の扱いにした。それに感じて悪 鬼を退治する神になることを誓ったという。

コメントを残す